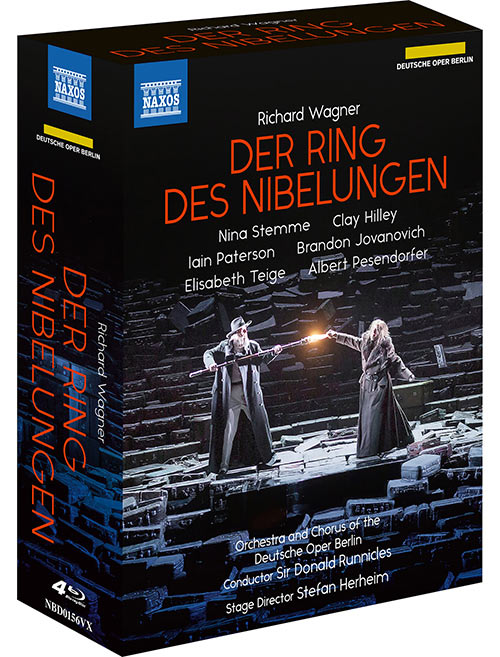

En novembre 2021, alors que les restrictions étouffaient encore nombre de théâtres européens, le Deutsche Oper de Berlin parvenait à monter la nouvelle intégrale de son Ring, dans la mise en scène très attendue de Stefan Herheim, destinée à remplacer celle de Götz Friedrich après plus de 40 ans de bons et loyaux services. L’exploit était double : logistique et artistique. Notre collègue envoyé sur place à l’époque s’était montré sceptique au sujet de La Walkyrie et du Crépuscule des Dieux. Mais ce Ring doit être vu dans son intégralité pour livrer sa substantifique moelle. C’est que Herheim y montre une créativité explosive, qui se déploie à plusieurs niveaux. Il y a d’abord le niveau purement visuel, qui est une fête presque permanente. Puisque Wagner a voulu une épopée empreinte de magie et de sortilèges, le Norvégien n’hésite pas à sortir le grand jeu en termes d’éclairages, d’effets spéciaux, de projections, de démultiplication des décors, dans une débauche qui console de tant de mises en scène volontairement appauvries, le dernier exemple en date étant celui de Tcherniakov au Staatsoper voisin. Le second niveau est celui d’une littéralité sublimée, que l’on pourra aussi dire « de second degré ». Depuis combien de temps n’avions-nous pas vu une Brünhilde avec un casque ailé ? Ou un Siegfried vraiment revêtu d’une peau de bête, puis d’une cote de maille, portant fièrement épée, anneau et cor ? En fait, la plupart des mélomanes de moins de 50 ans n’ont jamais fait cette expérience, qui ne fait aucunement peur à Stefan Herheim, surtout que ces littéralismes aident à rendre l’histoire visible et presque tangible. Et qu’ils s’insèrent dans un cadre plus vaste, celui de la distanciation, qui est le troisième niveau. C’est que Herheim n’oublie pas ses débuts dans le Regietheater, et qu’il parsème donc sa narration d’éléments contemporains ou décalés : le grand piano à queue au milieu de la scène, les valises qui forment une partie des décors, les figurants habillés en réfugiés. Certaines de ces idées sont banales (les partitions de l’opéra qu’on feuillette), et n’apportent rien. D’autres sont purement géniales, comme la figuration d’Alberich en monstre tiré d’un roman de Stephen King, ou le fait de grimer Mime en sosie de Wagner, provocation qui obligera les wagnériens réticents à se confronter à l’antisémitisme du maitre, surtout que le nain est habillé en déporté d’Auschwitz. Si l’on passe sur l’un ou l’autre moment manqué (les toutes premières minutes de L’Or du Rhin, la Chevauchée des Walkyries), voici un Ring admirablement illustré, qui se regarde avec un plaisir visuel constant, et où les chanteurs sont dirigés au cordeau par un metteur en scène qui sait où il veut nous emmener. On mettra au sommet un Siegfried de toute beauté, peut-être le meilleur de l’entière vidéographie, qui cumule émotion et humour à un niveau de virtuosité éblouissant.

La parution d’un nouveau Ring est souvent l’occasion d’un état des lieux du chant wagnérien. Le bilan est positif, voire franchement réjouissant. Au point qu’on se demande pourquoi le directeur de casting a cédé à la mauvaise habitude contemporaine de changer certains titulaires de rôles d’un volet à l’autre. Derek Welton livre certes un Wotan du Rheingold correct et probe, mais Iain Paterson ne donne aucun signe particulier de fatigue dans les deux opéras suivants, et il aurait pu assurer le prologue. De même, l’Alberich si finement ciselé de Marcus Brück, véritable orfèvre de bel canto germanique, aurait été intéressant à entendre dans Siegfried et dans sa scène avec Hagen. Son remplaçant, Jordan Shanahan, est d’un type vocal plus usuel, avec un timbre très dramatique et un mordant qui confirment que les Alberich de grande qualité sont désormais nombreux sur le circuit international. Ne jetons la pierre à personne cependant au sujet de ces changements de distribution : à la fin de 2021, il fallait encore jongler avec un nombre décourageant de règlementations et d’obligations de quarantaines.

Commençons par les relatives déceptions, qui sont peu nombreuses : la Fricka d’Annika Schlicht, si elle a grand air en scène, nous parait un peu trop usée, surtout pour L’Or du Rhin. Brandon Jovanovich en Siegmund est un peu court de souffle et d’héroïsme, par rapport à ce qu’il promettait en début de carrière. Iain Paterson ne marque pas réellement en matière de timbre dans Wotan, et il lui manque l’émail qui le rendrait reconnaissable. Mais il faut reconnaitre que la tessiture est assurée jusque dans ses moindres recoins, et que l’incarnation scénique ne manque pas d’autorité, ce qui est d’autant plus remarquable qu’il s’agissait d’un remplaçant de dernière minute.

Tous les autres protagonistes vont du remarquable à l’exceptionnel. Thomas Blondelle recrée le rôle de Loge, avec une souplesse et une insolence qui sont un régal. Tobias Kehrer déroule des graves d’airain en Fafner aussi bien qu’en Hunding. Elisabeth Teige bouleverse en Sieglinde rendue folle d’amour, qui fait presque ressentir l’orgasme dans son aigu rayonnant. Nina Stemme est fidèle à elle-même, et délivre une Brünhilde impeccable vocalement et frémissante d’héroïsme, comme elle le fait depuis 25 ans sur toutes les scènes du monde. Mais les deux grandes révélations du coffret sont Mime et Siegfried, tous deux relativement peu connus. Le ténor taïwanais Ya-Chung Huang travaille de manière dialectique : si son jeu scénique désopilant révèle toute la duplicité et le ridicule du personnage, il veille à ne pas laisser son beau chant se faire contaminer par l’expressionisme de tant de hurleurs, et on est presque triste de le voir mourir sous les coups d’épée de Siegfried, après qu’il se soit quasiment mis à nu dans un cérémonial d’une grande force.

Clay Hilley est un nom à inscrire d’ores et déja en lettres d’or au panthéon du chant wagnérien. Le timbre est tout d’éclat et de fraîcheur, très exactement celui que Wagner rêvait pour son héros « qui ne connait pas la peur », la musicalité est d’un raffinement extrême, et la puissance n’est jamais prise en défaut. En plus, on a affaire à un excellent acteur, qui suit le projet dramaturgique de Herheim avec enthousiasme : montrer le personnage sous son côté balourd et sympathique, ce qui permet assez rapidement de faire abstraction de son tour de taille. Il faut le voir gambader au moment du récit de sa jeunesse à la fin du Crépuscule des Dieux : tant de fraicheur et d’endurance forcent l’émerveillement. Gunther, Erda, Gutrune, les Nornes et les Filles du Rhin sont de la meilleure eau, et font plus qu’assurer. Le Hagen d’Albert Pesendorfer est plus difficile à juger. Selon qu’on voit le rôle avec plus ou moins de noirceur, ce chant très brutal et à la limite de la justesse sera apprécié… ou pas.

Au fil des années, Donald Runnicles a développé un son wagnérien assis sur de solides fondations, et l’orchestre du Deutsche Oper de Berlin sonne bien en place. Si on met de côté une Walkyrie un peu en retrait, où les timbres sont comme élimés, la fosse montre une belle constance et les chanteurs sont soutenus avec ce qu’il faut de vigueur et de moelleux. Certes, ce n’est pas la plus typée des directions d’orchestre, ni une phalange que l’on reconnait au premier coup d’oreille, et on est loin des fulgurances de Böhm ou de Solti. Mais compte tenu des années de disette qu’on a connues en la matière, ce Ring admirablement mis en scène et superbement chanté est à thésauriser.