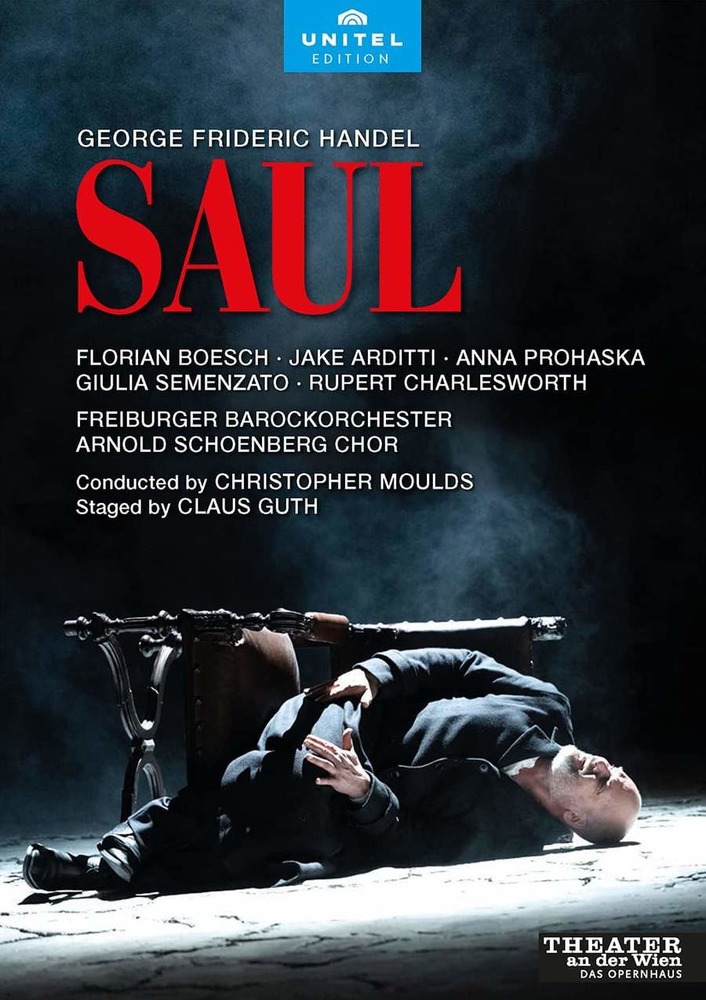

Notre confrère Bernard Schreuders avait eu le bonheur d’assister à la création de cet extraordinaire Saül, à Vienne, et en avait rendu compte (Ceci n’est pas Saul), en soulignant les libertés que s’octroyait la mise en scène par rapport au livret comme par rapport au récit biblique. Jamais les réalisations de Claus Guth ne laissent indifférent. Après plus de 25 ans d’exploration de tous les répertoires, de Monteverdi à la création contemporaine (*), et plus de 50 ouvrages mis en scène, sa personnalité est connue. Collaborateur régulier du Theater an der Wien, où il avait mis en scène Le Messie, en 2008, il y revient pour nous offrir ce Saul, avec, toujours, Florian Boesch et le chœur Arnold Schönberg.

Les histoires sont connues, de David et Saül, mais aussi de Haendel choisissant l’oratorio comme substitut de l’opéra italien pour des raisons circonstancielles. La volonté de restituer pleinement le drame – quitte à l’amplifier ponctuellement – conduit Claus Guth à dépasser le carcan imposé par la nature de l’oratorio pour traiter l’ouvrage comme un opéra à part entière. Jennens, le librettiste, avait déjà ajouté au texte biblique, le réalisateur s’inscrit dans cette démarche. Nous n’énumérerons pas les entorses, les enrichissements dramatiques que commet la mise en scène pour ce faire, Bernard Schreuders les ayant clairement identifiés. La musique, comme les textes chantés, en sortent indemnes, magnifiés. Pour notre part, la profonde intelligence, la cohérence et la force du propos emportent l’adhésion.

Avec la direction pleinement engagée d’un ensemble exemplaire, la symphonie d’ouverture, animée, captivante, colorée, promet à elle seule bien du bonheur. Les premières images scéniques d’un Saül se lavant le visage et les mains, meurtris au combat, sa méditation silencieuse, l’écriture de son nom avec l’argile à ses pieds, tout concourt à cette attente forte, tendue, d’autant que les citations du récit biblique rappellent à chacun la fin promise de son règne. Le chœur, rayonnant, en tenue de concert, accompagnant un David épuisé après avoir abattu Goliath, dont il porte la tête d’une main et sa fronde de l’autre, nul doute que la mise en scène serve au mieux le drame qui se joue. L’histoire prend une dimension shakespearienne.

Les images sont sombres, contrastées, fortes. Claus Guth a choisi de transposer l’action dans notre monde contemporain, ainsi qu’il l’avait fait du Messie. Ce dernier était un homme de notre temps, dont la dimension sacrée se faisait universelle, transcendant le message biblique. Ici, Saül est un chef d’Etat qui refuse d’abandonner le pouvoir. Dans un décor réduit au strict minimum, glacial ou sombre, voire totalement noir, au sol craquelé, la scène tournante, assortie de quelques accessoires à forte portée symbolique (la lance, la tête de Goliath sur un plateau, les serviettes etc.), tout s’avère d’une efficacité exceptionnelle. Lumières et projections parcimonieuses méritent d’être mentionnées. Chaque scène est forte tant sa vérité nous captive. Il n’est que d’observer la relation entre les trois enfants de Saül pour s’en convaincre. Les personnages sont idéalement caractérisés : les corps parlent autant que les voix. La musique conditionne tout, particulièrement la direction d’acteur, exceptionnelle.

Le chœur, au moins autant que dans Boris Godounov, est un personnage à part entière, essentiel. Rien moins que quatorze interventions, de caractères très contrastés. Les membres du Arnold Schönberg Chor sont non seulement de merveilleux chanteurs, il se doublent de qualités dramatiques individuelles et collectives rares. Leur gestique, ritualisée, dégage une énergie incroyable. La cohésion, la puissance, l’articulation, les équilibres sont admirables. Toutes ses interventions mériteraient d’être citées : la perfection est au rendez-vous, musicale et dramatique.

Florian Boesch est Saül, après avoir été un autre halluciné, Wozzeck. La voix est ample, éloquente, homogène, à l’expression toujours juste. Totalement investi dans son incarnation, c’est un baryton idéal pour le rôle. La jalousie, la rage (« To him ten thousands slew…With rage I shall burst… ») puis l’intense anxiété qui le rongent peuvent-elles être mieux traduites à la scène comme à l’écran ? Sa lente dérive, criminelle, nous émeut. C’est au contre-ténor Jake Arditti qu’est confié le rôle de David, riche, envoûtant, ambigu, troublé. La voix est claire et fière, jeune et ardente, agile dans les traits, même si la puissance semble parfois en retrait. La composition est pleinement convaincante. Merab est confié à Anna Prohaska, voix ronde, pour une figure sensuelle et hautaine. Dès son « What abject thoughts » toutes les qualités sont là : la pyrotechnie au service d’un caractère bien trempé. Giulia Semenzato, Michal, sa sœur cadette, allie la fraîcheur et la grâce. La sensibilité de « Capricious man » nous touche, comme chacune de ses interventions, particulièrement son duo avec David et ses déplorations du dernier acte. Le Jonathan de Rupert Charlesworth est chez lui lorsqu’il chante Haendel. L’aisance vocale du ténor, comme son jeu n’appellent que des éloges. « O filial piety », suivi de « No, cruel father » traduisent parfaitement son débat intérieur. Le ténor David Webb chante le Grand-prêtre, Abner et Doëg. Baryténor à vrai dire, aux moyens très sûrs, le timbre comme l’émission sonore sont remarquables. Souvent témoin ou acteur muet, la noblesse du jeu est indéniable. La sorcière d’Endor est ici une domestique du roi. Rafal Tomkiewicz, contre-ténor, alors qu’on attendait une voix de femme (Maria Antonia Marchesini à la création). Passée la surprise, la cohérence du propos, d’une vérité singulière, convainc d’autant que la voix et le jeu s’accordent fort bien au rôle.

Les musiciens du Freiburger Barockorchester sont plus que jamais vigoureux, incisifs comme souples et caressants sous la direction exigeante de Christopher Moulds.

La réalisation vidéo, de Tiziano Mancini, par son montage, ses plans, ses cadrages, son rythme, ajoute encore à la force de la production. A côté du Saül réalisé par Barrie Kosky (Glyndebourne, 2015), une lecture tout aussi passionnante, aboutie, dont on ne sort pas indemne. Une référence appelée à faire date.

(*) Ainsi, Il viaggio, Dante, de Pascal Dusapin à Aix-en-Provence, cet été.